Latest news :

Psoriasis : au-delà de la peau

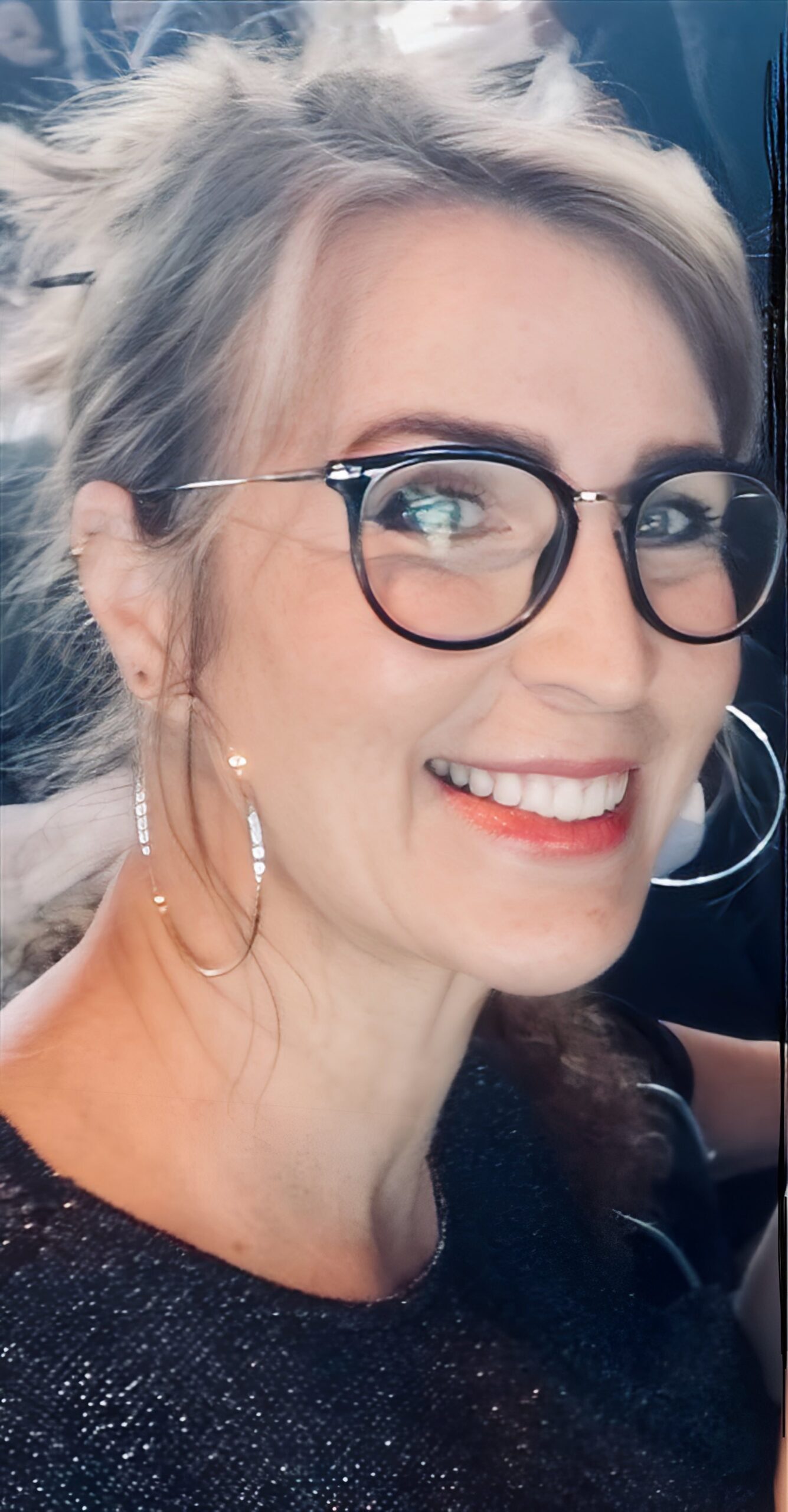

Dr Sillani Caulloo Permala – Dermatologue

1. Qu’est-ce que le psoriasis et comment se développe-t-il ?

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique à médiation immunitaire, caractérisée par une atteinte cutanée et dès fois articulaire. Cette maladie est due à un dérèglement du système immunitaire, qui entraîne un renouvellement accéléré des cellules de la peau. Le psoriasis reste actif avec des périodes transitoires de rémission pendant une longue période, voire à vie chez la plupart des patients.

2. Quelles sont les différentes formes de psoriasis et comment les reconnaître ?

Il existe différentes formes de psoriasis qui se distinguent par les types de lésions qu’on trouve et leur localisation. Voici quelques formes cliniques les plus fréquentes mais la liste est plus longue avec d’autres types moins connues et rares.

- Psoriasis en plaque (80%) – c’est le plus fréquent de tout les types du psoriasis; en forme de plaques et croûtes épaisses sur le corps surtout au niveau des genoux, coudes, au bas du dos.

- Psoriasis en gouttes – La plupart des cas se déclenchent après une infection bactérienne, des blessures de la peau ou certains médicaments. Le psoriasis en gouttes se présente comme des tâches (gouttelettes) bien définis, de couleur rouge avec une fine écaille sur le torse, les bras et les jambes.

- Psoriasis pustuleux- très peu connue par le grand public. C’est caractérisé par des poussées imprévisibles d’une inflammation cutanée avec des pustules stériles (non-infectieuses). Elle peut s’accompagner de fièvre et possibles d’atteintes d’autres organes.

- Psoriasis erythrodermique- une des formes moins courant mais très grave du psoriasis. Elle se présente sous forme d’un érythème, d’un œdème, d’un prurit et de plaques mal définies, desquamation couvrant 80% du corps.

- Psoriasis inverse- Le type inverse est souvent confondu avec des mycoses cutanées. Il se présente comme des plaques rouges sans croûte épaisse situées dans les plis de la peau (sous les aisselles, entre les cuisses)

- Psoriasis du cuir chevelu – très commun, c’est l’une des formes qui reste souvent non-diagnostiqué et l’un des premiers symptômes du psoriasis.Souvent le patient essaye de se faire soigner Des shampooings antipelliculaires, en pensant qu’il s’agit de pellicules

- Psoriasis des ongles- reste sous-diagnostiqué car cette forme est confondue avec l’onychomycose.

3. Quels sont les facteurs qui déclenchent ou aggravent le psoriasis à Maurice ?

Les causes exactes ne sont pas connues pour le moment mais le facteur génétique joue déjà un rôle très important suivi des autres facteurs qui peuvent déclencher le psoriasis. Parmi l’on trouve le stress (environnement familiale, sociale et lieu du travail), la santé du patient (des maladies concomitantes, des opérations, les vaccins, le traumatisme de la peau, prise des médicaments,des infections récentes), le climat.. entre autres. Le tabagisme et une consommation excessive des boissons alcoolisées peuvent être liés à une poussée de psoriasis.

4. Le psoriasis peut-il être associé à d’autres maladies, comme des troubles articulaires ou cardiovasculaires ?

Oui, jusqu’à 15% des personnes atteintes de psoriasis peuvent développer une arthrite psoriasique. Les atteintes articulaires et cutanées ne sont pas nécessairement simultanées. La plupart du temps, le psoriasis précède l’inflammation des articulations et de la colonne vertébrale. Le diagnostique se fait par les deux médecins- le rheumatologue et le dermatologue.

L’impact du psoriasis sur la santé ne se limite pas seulement à la peau, mais influence également de multiples systèmes du corps, même la santé mentale. On a de plus en plus des études qui cherchent l’association entre le psoriasis et des maladies cardiométaboliques, gastro-intestinales, rénales, des tumeurs malignes et des infections.

Les autres maladies ou conditions qu’on connaît déjà à être reliés au psoriasis sont ceux qui ont un mécanisme immuno-inflammatoire /auto-immune comme le vitiligo, les maladies liées à la glande thyroïde, lupus érythémateux disséminé, maladie cœliaque et d’autres maladies inflammatoires de l’intestin.

Les patients atteints de psoriasis ont des risques élevés de comorbidités comme le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

5.Comment le psoriasis affecte-t-il la qualité de vie des patients, notamment sur le plan psychologique et social ?

Les patients psoriasiques se sentent souvent mal à l’aise en publique surtout quand les plaques sont voyantes et se trouvent sur les parties exposées du corps. Même à l’ère moderne, les patients continuent d’être perçus différemment. Il n’est pas rare que certains leur demandent ce qui leur est arrivé, voire qu’ils leur proposent des “remèdes” improvisés. Les patients qui ont une atteinte généralisée du psoriasis sont plus souvent sujets à developper des troubles psychologique,des états dépressifs, de l’anxiété et, dans certains cas, des idées suicidaires et auto-isolement.

6. Quels traitements sont disponibles à Maurice pour le psoriasis ?

Le psoriasis ne se guérit pas. Néanmoins il existe plusieurs traitements pour aider aux patients d’atteindre des phases de rémission. Le traitement est adapté et personnalisé d’après l’âge du patient, la sévérité et le type de psoriasis. Les comorbidités et complications sont aussi pris en considération.

Le traitement local insiste principalement sur l’hydratation de la peau et la diminution de l’inflammation à l’aide de crèmes/pommades/lotions à base de stéroïdes. Les crèmes à base de goudron de houille/crèmes au calcipotriol sont également d’autres options de traitement.

Le traitement systémique comprend des immunomodulateurs, des rétinoïdes, et les biothérapies.

7.Les patients peuvent-ils gérer leurs symptômes grâce à des mesures de mode de vie, comme l’alimentation ou le stress ?

Évitez absolument l’alcool et le tabac.

Il n’y a pas des restrictions alimentaires en ce qui concerne uniquement le psoriasis, mais comme il est souvent associé à d’autres comorbidités, un régime pauvre en graisses, sans sucre et parfois sans gluten peut être recommandé à certains patients.

L’activité physique régulière est aussi recommandée, ça aide à gérer le stress.Les activités relaxantes comme la meditation et le yoga peuvent aussi être bénéfiques. Il est aussi essentiel de dormir suffisamment.

8. Quels conseils donner pour dépister le psoriasis tôt et éviter les complications ?

Consultez votre dermatologue pour vos problèmes de peau. N’essayez pas de traiter soi-même sans avis médical.

9.Comment lutter contre la stigmatisation du psoriasis dans la société et au travail ?

La lutte contre la stigmatisation associée au psoriasis nécessite une approche multidimensionnelle. Sur le plan social , des campagnes de sensibilisation visant à informer le public sur la nature non contagieuse du psoriasis sont essentielles pour réduire les préjugés.

Dans le milieu professionnel, la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation destinés aux employeurs et collègues peut favoriser un environnement de travail inclusif, respectueux et exempt de discrimination.

Parallèlement, un accompagnement psychologique et social doit être proposé aux patients afin de renforcer leur estime de soi et leurs capacités d’adaptation. Enfin, l’intégration de ces initiatives dans des politiques de santé publique contribuerait à améliorer significativement la qualité de vie des personnes atteintes de psoriasis.

Read our

Walks of life

- All Posts

- Non classé

Les fortes chaleurs représentent un véritable enjeu de santé au travail. Déshydratation, fatigue, baisse de vigilance ou coup de chaleur...

La fatigue mentale est souvent invisible, mais bien réelle. Elle s’installe lorsque l’esprit reste en alerte permanente, même lorsque le...

La nouvelle année est bien plus qu’un simple changement de date : elle agit comme un puissant déclencheur psychologique. À...

Together, improving people’s health for a better life

Our expertise

About us

An IBL Group Company - © 2025 All Rights Reserved - Privacy notice - Website created by Bulle studio

![DSC08399[1] DSC08399[1]](https://www.lifetogether.mu/wp-content/uploads/elementor/thumbs/DSC083991-scaled-rd59134odm3ugm2dto67vnr204ax4urym3hz0lw2a0.jpg)